素敵な作品をありがとうございました。

皆様の作品は下記にてご覧頂けます。

《6月30日発表!!》

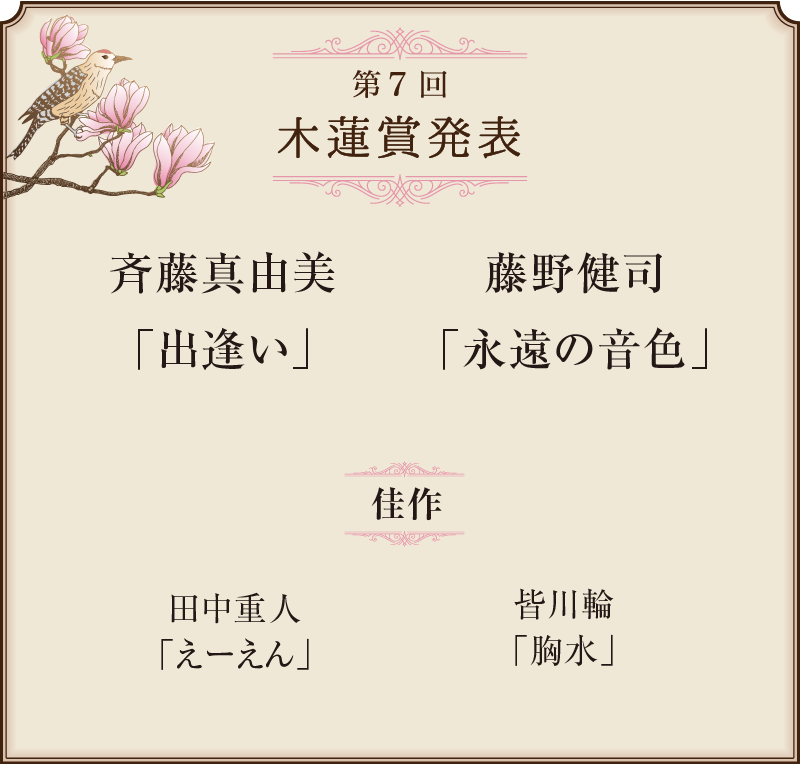

木蓮賞が決定致しました。

下記をご覧下さいませ。

第七回の木蓮賞は、ほんとうに力作ぞろいだった。しかし、そのためだと思われるのだが、言葉で語りすぎる傾向が明らかに見て取れた。不足ではなく、何かが過剰な作品が多いように感じられた。

行数が多いもの、説明が過ぎるもの、ある重要な言葉に一文字多く添えられているなど、とにかく力にあふれ、いわば言葉の「力こぶ」のようなものが見えるのが気になった。

そして、「時」と「永遠」という近似した主題でありながら、何か響きのようなものがあると思わせた作品はあきらかに「永遠」に多く見られたのも印象的だった。

今というある特殊な時代が、「時」という主題と呼応し、語気の強さを増しているのかもしれない。

詩は、文字によっても書くのだが、文字だけで書くのではない。むしろ、文字によって沈黙の場を切り拓く営みだといってもよい。

コロナ禍という危機を経験するなかで、さまざまなおもいが湧き出て、それをどうにか言葉にしたいという思いは、もちろんよく伝わってきた。しかし、詩の場合、真に「おもい」を乗せ得るのは沈黙という名の舟であり、文字ではないようにも思われる。

当選作、佳作ともに二作を選んだ。

「出逢い」は「私」も「あなた」も言葉にすることはないのだが、その二人を意味によって見事に詩の現場で描き出している。秀逸な水墨画のような、素樸だがゆらぐことのない経験のたしかさとそれが今も続いているさまをありありと描き出している。

「永遠の音色」は友が、永遠に導かれるようにこの世の生を終えるまでを描いている。語るのは「俺」だが、友も俺も時すらもが永遠によって司られている光景がとてもよく活写されていた。

佳作二作は、ある意味で、詩作における力量は当選二作を上回るのかもしれない。そこには強く動かされた。しかしそれゆえに、今回の作品は沈黙のコトバの響きが少し小さくなっていた。詩は書けるようになると言葉の響きを封じてしまうことがある。

選にもれた作品にもこの一文字を取ることができれば、あるいはこの二十行を十行にできれば、あるいは二十五行のうち五行だけを生かせばさらに輝きを増しただろう、と思わせる作品は優に十を超えた。

単に文字の使い手になるのではなく、沈黙の協同者として言葉を刻み、見えない意味の衣をつむぐように書くことができれば、まったく異なる姿になるだろう、そう思われる作品は幾つもあり、次の回に期待する気持ちが強く湧いてきた。(若松 英輔)

Q.この企画をどこで知りましたか?

A.ホームページ

Q.選者の若松英輔を知ったきっかけは?

A.ご著書の「池田晶子 不滅の哲学」を読んで、その引用や文章から醸し出される香りに引き込まれ、とても強く印象に残りました。

Q.普段から、詩を書かれていますか?

A.「読むと書く」のお教室に通うようになりまして、詩を書く課題も出ることがあり、書くようになりました。

Q.何年くらい書かれていますか?

A.ここ3年位でしょうか…

Q.受賞された作品を書かれたときのことを教えてください。

A.この春に離れ離れになったある大事な人のことが、心の中に渦巻いておりました。ある朝目覚めてまだ布団の中でボーッとしているとき、「それ」はやってきました。旋律のようにスーッと、どこからともなく。はっ!として、忘れないうちに「その旋律」を書き留めたかんじです。自分が書いたのではなく、何ものかに告げられた言葉を受け取ったような感覚です。3行目の言葉はそのときではなくて、何日か経って後からやってきました、ふとしたときに。

Q.受賞されたお気持ち、感想をご自由にお書きください。

A.とにかくとても驚きました!そして私のところへ言葉を届けてくれた何ものかに賞をいただいたことを報告したい気持ちになりました。もちろん、素直に嬉しいです。

どういうときに言葉は宿るのだろか?と不思議ですが、意図から離れたとき、不意打ちのようにやってくるのでしょうか…。この作品発表会のおかげで、ひとつの言葉とじっくり向き合うときが日常の中に訪れます。ほんとうに運営事務局の皆様、いつもありがとうございます。

Q.ご自身にとって大切な1冊をあげるとしたら?

A.池田晶子「14歳からの哲学」

私にとってこの本を読み、誰かと対話するよろこび、こたえのない問いを深めるよろこびに勝るものはないのです。

Q.この企画をどこで知りましたか?

A.「読むと書く」Websiteです。第2回目から参加しました。

Q.選者の若松英輔を知ったきっかけは?

A.偶然にも日経新聞の夕刊コラムで「勇気とは何か」(悲しみの秘義 所収)を拝読し、その時、先生の文章に自分の考え方との共通点を感じました。言葉でうまく言えませんが、「しっくり合う」という体験をしました。そういった体験はそれまでありませんでした。

Q.普段から、詩を書かれていますか?

A.書いています。一時期、全く書けない時期がありましたが最近は、なんとなく思い浮かんだものを携帯に書き込んで保存し、気が向いたら清書しています。

Q.何年くらい書かれていますか?

A.2~3年です。

Q.受賞された作品を書かれたときのことを教えてください。

A.これはNHKの7時のニュースで放送されていた、東京都青梅市の身寄りも仕事も失い、引きこもった人が旧友に助けを求め、友達だけを頼りに一人生活を続けたが、GWに急に亡くなった。後に死因がコロナウィルスだったことがわかったというニュースを偶然見た時に、なぜか、心に残り、全然知らない人なのに「この人が生きていたことを絶対忘れないぞ」と勝手に思い、大阪弁に脚色して書きました。正直、これは詩なのか?と最初に思い、最後まで今回の発表会に出そうか迷ったものです。

Q.受賞されたお気持ち、感想をご自由にお書きください。

A.いまだに信じられません。長すぎるし、物語みたいな感じだったので言葉が過ぎるかと思ったからです。でも今回の受賞で、コロナで無念に亡くなったこの人の生の「証」に少しでもなることができたのはうれしいですし、もしかしたら彼が自分を通じて作品にしたのかなとも思っています。考えすぎかもしれませんが。

Q.ご自身にとって大切な1冊をあげるとしたら?

A.「湿原」加賀乙彦 です。18歳の時に読み、今年の正月にそれ以来で読んでみました。改めてこの作品の凄さと加賀先生のこの作品にかける思いが伝わってきました。

斉藤真由美様、藤野健司様には、若松直筆の詩をお送りさせて頂きます。

〈参加賞〉

〈参加賞〉

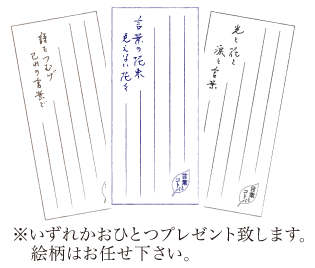

なお、ご参加頂きました皆様全員に、参加賞として、「若松の言葉入:オリジナル一筆箋」をお送りさせて頂きます。

〈過去に行われた発表会〉