素敵な作品をありがとうございました。

皆様の作品は下記にてご覧頂けます。

《8月31日発表!!》

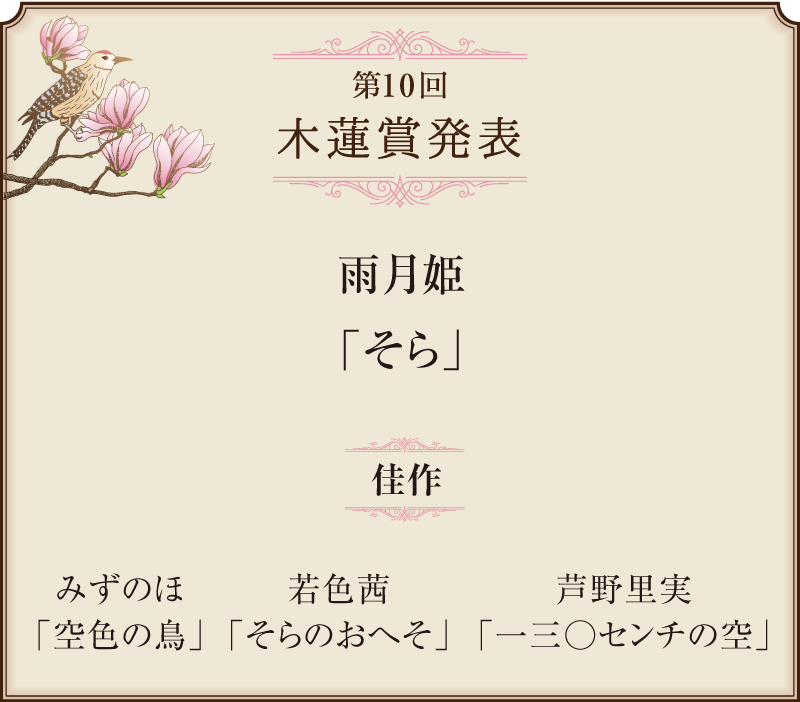

木蓮賞、野の花賞が決定致しました。

下記をご覧下さいませ。

「空」を「そら」と読み、また「くう」と読むということは、「そら」と「くう」とが不可分の関係にあるという日本語の精神史を物語っている。また、「空しい」と書いて、「むなしい」とも読む。

本賞に選んだ作品は、(選者は、選評を書き終えるまで、作者の名を知らされていない)、「空」の一文字の多義的な意味をすくい上げているように感じられた。

また、聴覚、触覚、視覚が、ある高次な調和を生み、意味の調べというべきものを顕現させてもいた。「鳴かない鳥鶏が/一番鶏」という表現にも「空」の詩学というべきものを感じた。「蒼い闇」、この一語が生まれるまでにも、容易ならざる生の営みが横たわっている。

本賞の選考には悩まなかったが、佳作の決定には随分心を砕いた。当初は、佳作候補に7作ほどの作品を選び出していた。今回の木蓮賞は、これまでのなかでもっとも完成度が高い水準だった。しかし、言葉によって完成させることによって、コトバの響きが抑えられているようにも思われた。

「空色の鳥」は、「そら」と「くう」、さらには「むなしい」をも描き出している点においては秀作だといってよいが、もう数行の言葉があってもよかった。余白そのものに意味を語らせるだけでなく、余白をより強めるような文字があってよい。

「一三〇センチの空」は、詩のなかに物語を生むことに成功している。作者がそのまま語るのではなく、「ぼく」が何ものかによって新しい地平に導かれる。願わくは、「ぼく」だけでなく、「物」そのものが語る光景も描けていれば、より深い「物語」になったと思う。

「そらのおへそ」もまた、物語世界をよく浮かび上がらせている。ただ、今回の行数の限定を外して、そのまま物語にした方がよりよい作品になるように感じられた。余白にちからがあり、読ませるが、この主題がさらなる加筆を求めているようにも感じられた。行数の制限がなければ、一段深い世界を浮かび上がらせたのではないかと思う。

本賞と佳作の4作品は、完成の未完成、あるいは未完成という完成の方向に踏み出している点が他との違ったともいえる。詩は、作者が語るよりも、作者によって選ばれた言葉が語るときにいっそう輝く。そうした可能性を蔵した作品は、十を超えるほどあった。

(若松 英輔)

Q.この企画をどこで知りましたか?

A.読むと書くホームページで。

Q.選者の若松英輔を知ったきっかけは?

A.地元の本屋さんの推薦図書で、若松先生の「詩と出会う、詩と生きる」を知りました。

Q.普段から、詩を書かれていますか?

A.詩は、降ってくる時だけ書けます。

Q.何年くらい書かれていますか?

A.10代のころからポツリポツリ書いてましたが、最近では5年くらい書いてました。

Q.受賞された作品を書かれたときのことを教えてください。

A.眠れぬ夜に、瞑想しながら書きました。一休禅師の道歌をイメージしつつ…。

Q.受賞されたお気持ち、感想をご自由にお書きください。

A.とても驚き、嬉しく思います。鬱々とした日々、朗報に励まされました。ありがとうございます。

Q.ご自身にとって大切な1冊をあげるとしたら?

A.「星の王子さま」サン・テグジュペリ 名言の数々!

木蓮賞受賞の雨月姫様には、若松直筆の詩をお送りさせて頂きます。

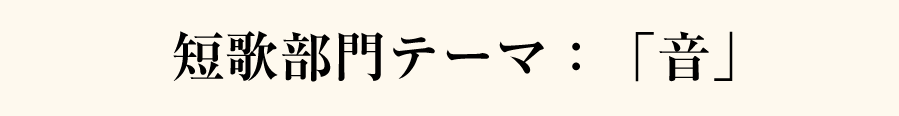

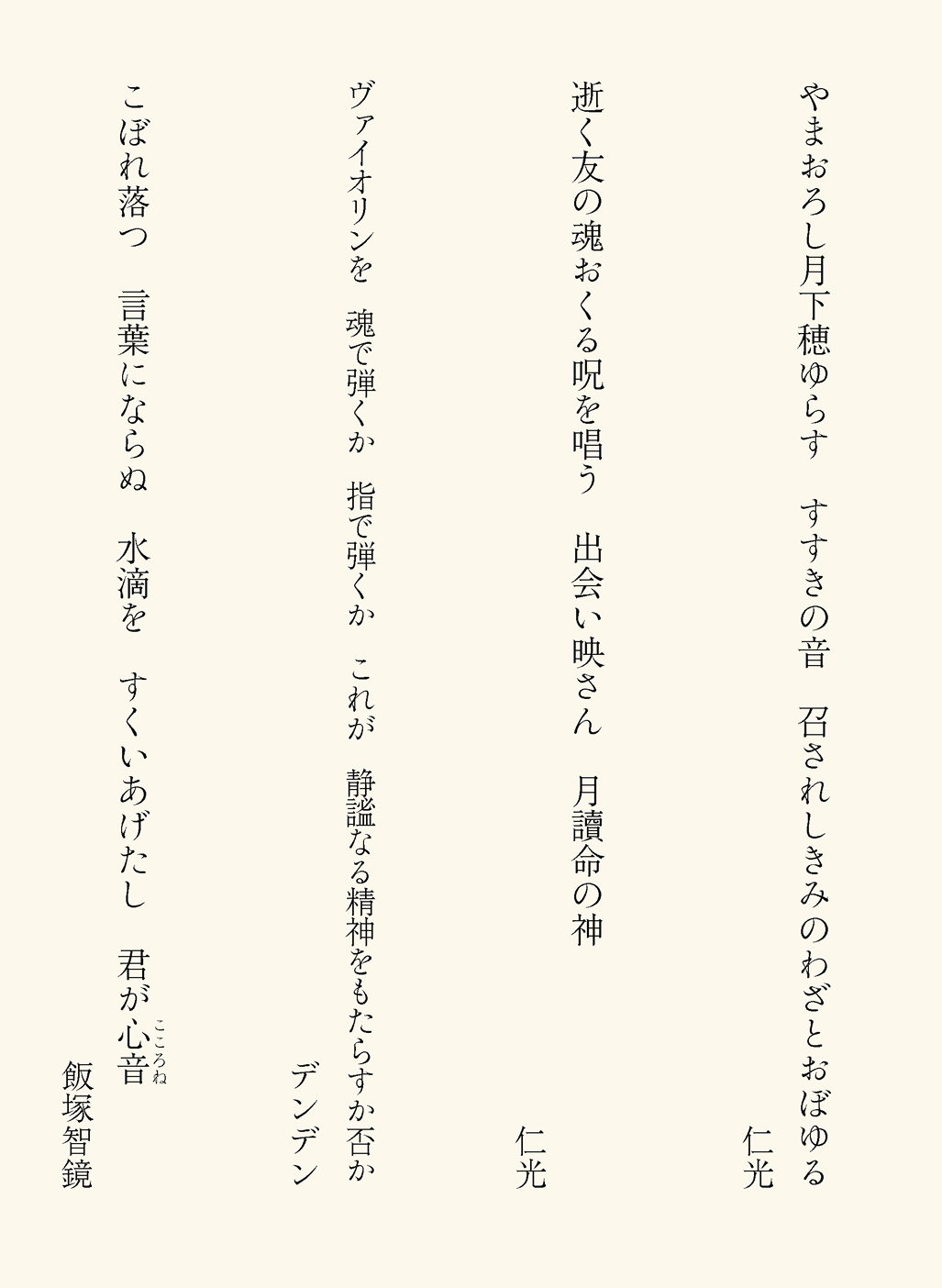

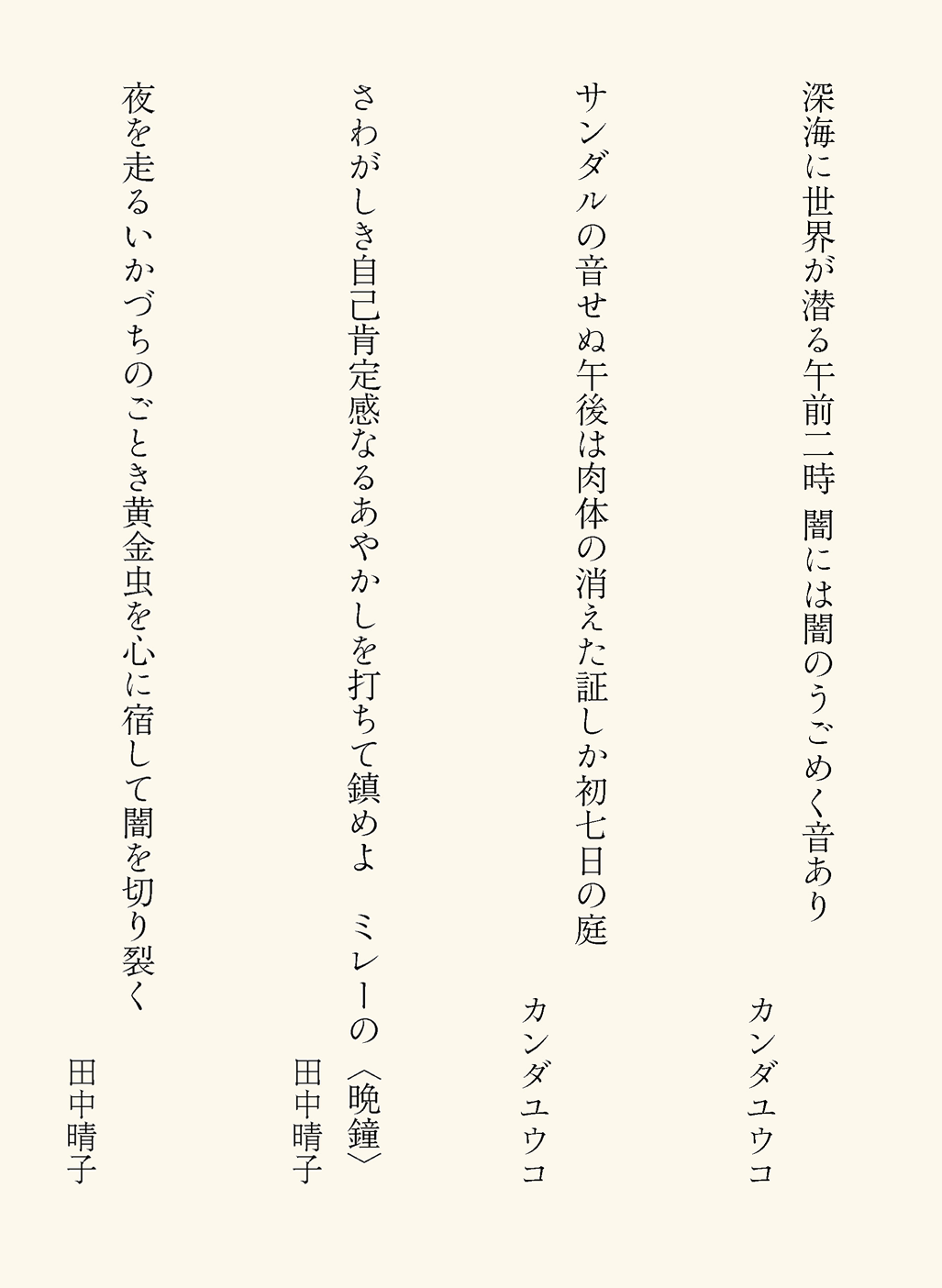

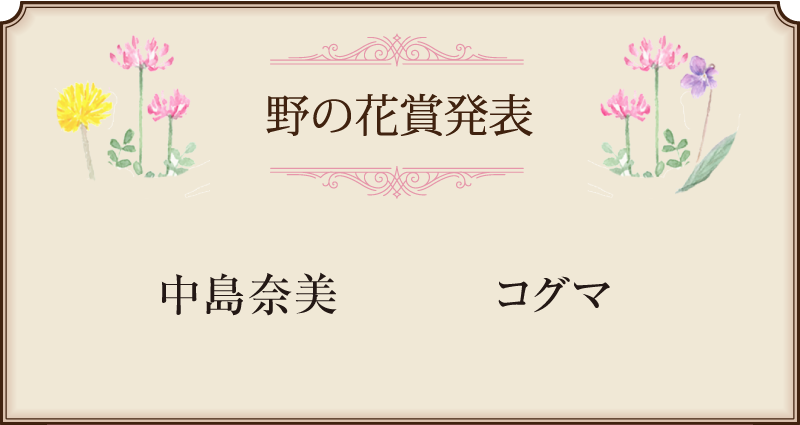

「音」という題で、いろいろな響きを表現した歌が寄せられ、世界は音に満ちていることを改めて思わされました。

受賞作の「切れめなく~」は、雨のような蝉声に「振幅」があると気づいたこと、また鼓膜が乾いてゆくように捉えた繊細な感覚が優れています。定型を崩し独特のリズムを生じさせているのも、振幅を表すうえで成功しています。

もう一首の「こぼれると~」は、外国人の子どもたちとのひとときが活写されています。音や声といった言葉は用いられていないのに、作者の説明する声、楽しげなざわめきや笑い声が聞こえてくるように感じさせます。日本人はあまり混同しない二つの言葉が並べられた面白さもあって、たいへん魅力的な歌です。

他にも、深海の「闇のうごめく音」を表現した歌、ピアノ曲の難しい箇所でミスしたのを「時化り遭難す」とユーモラスに表現した歌など、心ひかれる歌がいくつもありました。コロッケを揚げる音から飛行機の轟音まで、大小さまざまな音と出会え、とても楽しい選歌でした。ご応募くださり、本当にありがとうございました。

(松村 由利子)

Q.この企画をどこで知りましたか?

A.「読むと書く」のホームページです。

Q.普段から、詩を書かれていますか?

A.書いています。

Q.何年くらい書かれていますか?

A.詩を5年程前から、若松さんのお話を聞いて書くようになりました。

短歌は3年程前からはじめました。

Q.受賞された作品を書かれたときのことを教えてください。

A.蝉の声は、暑いときにうるさくてイライラするので、とらえ方を変えて、感じ方が変わったらいいなぁと思いました。音は波動であり、鼓膜が振動するところが具体的になって、下の句になりました。上の句は、実際に近所の境内で蝉声を聞きました。この頃は、蝉や蝉の声に親しみを感じるようになりました。

Q.受賞されたお気持ち、感想をご自由にお書きください。

A.今年、地方に引っ越しをして「読むと書く」の講座や短歌教室、歌会に参加できなくなり残念に思っていました。「読むと書く」のオンライン講座に短歌の教室があると知ってうれしかったです。受講をして、松村由利子先生の語りに満ちていく思いがして、これからも詩歌を続けられそうだなぁ~と安心をしました。

今回、野の花賞をいただけてうれしいです、ありがとうございます。

Q.ご自身にとって大切な1冊をあげるとしたら?

A.河野裕子さん『あなた』、若松英輔さん『涙のしずくに洗われて咲きいずるもの』

相手を想う気持ちが直接伝わってくる本でした。亡くなった方と関係が続くこと、亡くなった方に支えられて生きていることが感じられました。優しく、切なく、穏やかな気持ちになれる本でした。

Q.この企画をどこで知りましたか?

A.「読むと書く」HPにて、また講座「心に響く短歌」の中で。

Q.普段から、詩を書かれていますか?

A.本当に少しづつですが、月にいくつか作っています。全く続かない日記よりも続いています。

Q.何年くらい書かれていますか?

A.2019年の1月から作りました。3年にちょっと満たないくらい。

Q.受賞された作品を書かれたときのことを教えてください。

A.職場である保育所には、少数ですが両親ともに外国籍という子もいます。家庭で日本語を話すことの、ほとんどない子たちです。その子たちとのおやつの時間の会話を忘れないようにと、作った歌です。

始めは「ビスケットこわれた」と言っていたので気付かなかったのですが、続けて「牛乳こわれた」と、訴えてくるので、ああこれは「こわれる」と「こぼれる」を混同しているんだな、と分かりました。

その違いを説明しながら、そういえばふたつの言葉は一音違い。私には(意味的に)全く似ていない言葉も、彼らにとっては紛らわしかったという事がとても面白く感じられました。

ところで、この歌の発言をした子は今回のコロナ禍で、日本を離れて本国へ帰ってしまいました。コロナが収まって、また日本に来てくれたら、そしてまた会うことができたら、この歌のことを話せる日もあるでしょうか。

Q.受賞されたお気持ち、感想をご自由にお書きください。

A.本当に思いがけなくいただいた野の花賞に、ひたすらびっくりしています。とてもとても嬉しいです。自分のペースで歌を楽しんだら良いよと背中を押してもらった気持ちです。

また、普段誰かと、短歌の話をする機会がほとんどありませんので、講座「心に響く短歌」で素敵な方たちと知り合えた事も、財産になりました。松村先生、講座に関わられた皆様、本当にありがとうございました。

Q.ご自身にとって大切な1冊をあげるとしたら?

A.大切な本はたくさんあって、1冊とはなかなか難しいので、ここ数年の大切な1冊を。

『私たちの星で』 梨木香歩/師岡カリーマ・エルサムニー著 岩波書店 2017

著者の一人、師岡カリーマ・エルサムニーさんが日本の幼稚園に通っていた子どもの頃に、友達の家に遊びに行って「わあ、このうちは、お父さんお母さん、二人とも日本人なんだ。それってとっても生きやすそうだわ」と思ったというエピソード。私たちの星には、複雑に生きている人のなんとたくさんいることか、という驚き。国籍、文化、宗教…大混線の人生をごく静かな佇まいで生きる人たち。それを梨木香歩さんとの往復書簡という形で染み込むように伝えてくれる本でした。そしてその互いの手紙の書き出しがまた素敵なんです。こういう始まりの手紙を誰かに送りたい、という楽しみ方もありました。